けん玉のプロとして活躍するワタルさん!

ニンジャ寺子屋でも技のコツを動画に撮ってくださり、わかりやすく教えてくれています。

なんとけん玉ワールドカップに参加した寺子屋メンバーも…!

そんなけん玉の先生ワタルさんが、けん玉を通して学んだ2つのことをお話してくれました。

YouTube:【教育 フリースクール メタバース】ニンジャ寺子屋~メタバースの学校~〈授業〉好きは学びの出発点

ワタルさん

X: https://twitter.com/wataru_2021

ウェブサイト:https://asobibito.net/

ワタルさん自己紹介(YouTube 6:49)

※各見出しのカッコに入った数字はYouTubeのタイムラインです。

皆さん、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。

僕はけん玉のプロをやっているんですけれども、ニンジャ寺子屋のテーマの一つである「好きは学びの出発点」というところから、僕がけん玉から学んだことをお話させていただきたいなと思っています。

さっそく自己紹介させてもらおうかな。ワタルと言います。

けん玉の先生をやったり、けん玉を中心としたイベントをやったり、ときどき地域の催しとか祭りに呼ばれてけん玉のショーをやったりしています。

その中でご縁あってけん玉を作ったりもするようになりました。

けん玉を作るようになったのはたまたまだったんですけど、このような形でけん玉を中心に活動しています。

けん玉といえば…?(9:32)

皆さん、けん玉をちょっと思い浮かべてみてください。

どうですか?思い浮かべられましたかね?

(コメント)お正月!

けん玉にお正月…?

あ、紅白(歌合戦)かな?もしかして。ずっとけん玉やってますよね。

実はね、僕も紅白でけん玉やってました。

今年のは出てないんですけど、呼ばれてあの会場に立ったことあります。

(コメント)昔の遊び

昔の遊びって思ったりもしますよね。

(コメント)(お正月のコメントに対して)羽子板とセットでイメージしてるからかも?

あー!そういうことね、ごめんなさい!

全然紅白じゃなかったですね、紅白出ましたっていう自慢みたいになっちゃった。

たしかに羽生板とセットで出てくるイメージありますよね。

けん玉って言われて、なんとなく皆さん、こんなのイメージされたんじゃないかなと思うんですけど。

これ出てきますよね?

皆さんけん玉って言われると、これがスッと頭に思い浮かんだりすると思うんです。

でも実はけん玉ってこれだけじゃなくて、いろんな種類があったりするんですよ。

まずはけん玉の種類やちょっとした歴史なんかを合わせながら、けん玉をやっていく中で学んできたことをお話しさせてもらいたいと思います。

けん玉の種類について(12:10)

実は今けん玉って世界でだいたい30社くらいメーカーがあって、種類でいうと200種類くらいあるんですね。

(びっくりのエモート)

そうなんですよ。今みんなたくさんびっくりマークを出してくださってるんですけど。

世界中にけん玉の会社があります。

形はだいたい一緒なんですけど、ちょっとだけ違いがあるんです。

ラバー(13:03)

まず皆さんから向かって左側、ラバーって下に書いてあるけん玉。

カラフルな模様の玉をしてると思うんですけど、ここにラバー塗装っていって、滑りにくくなる加工がされているんですね。

けん玉の技の中には、玉の上に持つ方を乗せる技があるんですけど。

技をやりやすくするために、滑りにくい加工がされているけん玉があります。

無垢(13:53)

真ん中に無垢って書いてある、木のまんまなけん玉があると思うんですけど。

これはもう何の加工もされてないですね。

何にも塗られてない、木のままの真っ新なけん玉です。

これを僕らは無垢って呼んでいます。

寄せ木(14:19)

一番右、すごくカラフルで綺麗だと思うんですけど、これは寄せ木っていう加工をしてあります。

いろんな木を張り合わせて作られているけん玉になります。すごくカラフルで綺麗ですよね。

こちらはですね、木に色を塗ってあるんじゃなくて、もともとの木の色がこれで、いろんな色の木を合わせて1本のけん玉を作っていたりします。

(びっくりのエモート)

ありがとうございます。

昔ながらのけん玉を思い浮かべる方が多いと思うんですけど、いろんな種類のけん玉があったりします。

太かったり細かったり、お皿が大きかったり小さかったり、玉が大きかったり小さかったり。

多少の変化はあるんですけど大体こんな形をしています。

世界中にたくさんプレイヤーがいるんですけど、その人の好みでいろんなけん玉を使いますね。

ラバーが使いやすいなと思う人はラバーを使うし、無垢のほうが好きだなっていう人は無垢を使うし、大きいけん玉がいいなっていう人はサイズがちょっと大きいのもあったりして、みんな自分に合ったものを選んで使ってます。

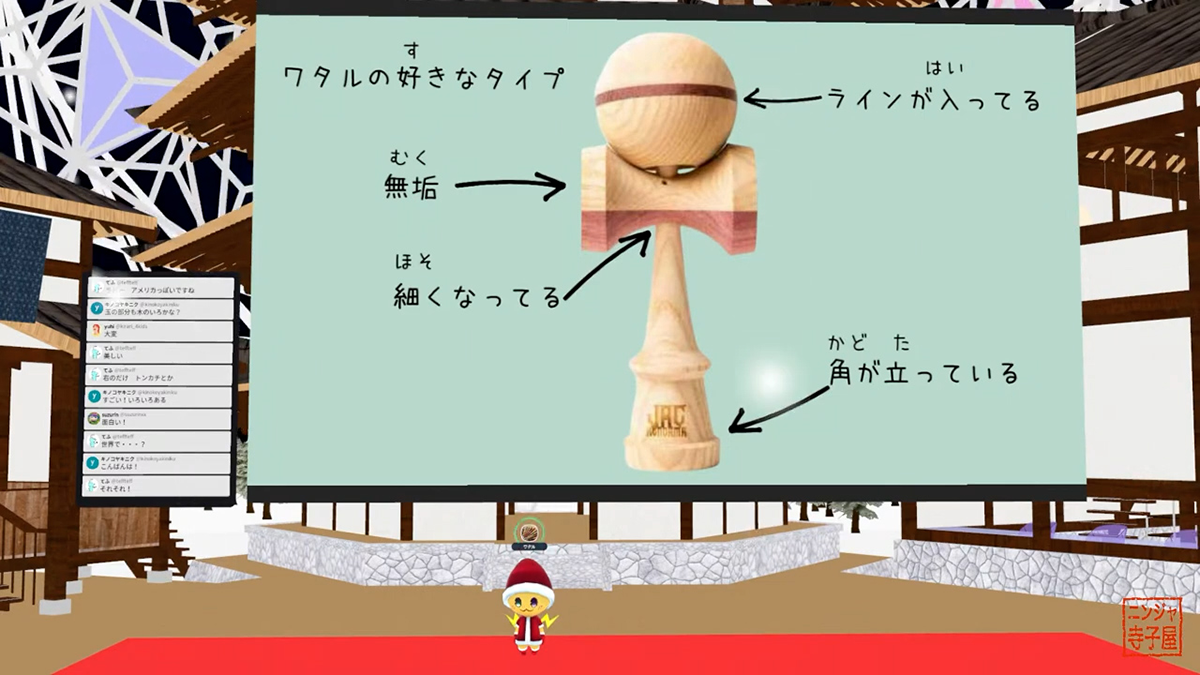

ワタルさんが好きな種類(16:22)

ちなみに、ワタルが好きなタイプのけん玉をちょっとご紹介します。

玉に寄せ木の加工がされています。

玉の真ん中に違う色の木を差し込むことによってラインが入っている。

これ、玉の回転が見やすくなる効果がありまして、いつもこの線が入っているやつを使っています。

木の塗装は一切ないんですね。僕、無垢のけん玉がすごく好きで。

けん玉に刺したとき、木と木がぶつかり合う音がするんですけど、ラバーってちょっと柔らかいのでいい音が鳴らないんですね。

パチン!って音を鳴らせたいっていう気持ちが強くて、その理由から無垢を使うことが多いです。

で、持ち手の部分ですね。

僕は細くなっているのが好みなんですけど、人によってはここが太いやつが好きっていう人がいたりもするので、結構好みで大きく分かれるところですね。

(コメント)ラバー、アメリカっぽいですね。

あ、そうですね、色合いがちょっとアメリカンな感じですよね。

最後にこの持ち手の部分、中皿っていうんですけど、角がピンピンに立っているのが僕は好きです。

中には丸くなってたり、この出っ張りがすごく出てる、大きいやつを使うのが好きな人もいます。

あとはこのお皿の中に穴が開いていて、この中皿という部分を軽量化するっていう種類のものもあったりして。

僕は穴が開いてるのがあんまり好きじゃないので使わないんですけど。

結構好みでいろんな種類のけん玉を皆さん使い分けてやってる、というような感じです。

数えるとキリがないぐらい、本当に毎年毎年新しいけん玉が出てくるんで、追いつかないぐらいですね。

このけん玉ってどういうのなのかな?って新しいのを見つけては買ったりするんですけれども。

いろんな種類あるよって知っていただけたらなと思いました。

けん玉ってどこで生まれたの?(19:29)

じゃあ次に、そもそもけん玉ってどこで生まれたの?っていう話をしていきたいと思います。

皆さんどこだと思います?

(コメント)江戸ですか??

あ、時代の話ですか?いつなんだろう?

江戸時代…いやでもそれぐらいなのかな?もうちょっと前かもしれないですね。

(コメント)日本じゃなかった気がする…

あーなるほどですね。

日本のおもちゃっていうイメージを持っている方も結構多いのかなと思うんですけど。

どうですか?どこだと思いますか?

あ、そうだ。皆さんコメント欄にいっぱい書いてくれてたので全然気がつかなかったんですけど、画面の左下か左上にある吹き出しのマークをタップかクリックしてもらえるとコメントできるようになりますので。

もし答えてもらえる方いましたら、じゃんじゃん答えてみてください。

(コメント)アメリカかな?

そうですね、日本とかアメリカとか。

(コメント)カナダとか?

あ、カナダいいですね。

どうかな?出切ったかな?

じゃあ答え言っちゃいますね、いいですか?

じゃじゃん!

実はヨーロッパが始まりなんですね。

ヨーロッパのどこらへんかっていうのについてはいろいろあって。

はっきりしたところまではわからないんですけれど、始まりはどうやらヨーロッパだというふうに言われています。

(コメント)

案外、遠かった!

ヨーロッパ!?ざっくりwww

そうなんですよね。

ヨーロッパのどこなのっていうのはいまいちわからないですし、何を隠そうどこってワタル自身そう思ってるんで。

詳しくはちょっとわからないです。ただヨーロッパだと言われています。

けん玉の始まり(22:10)

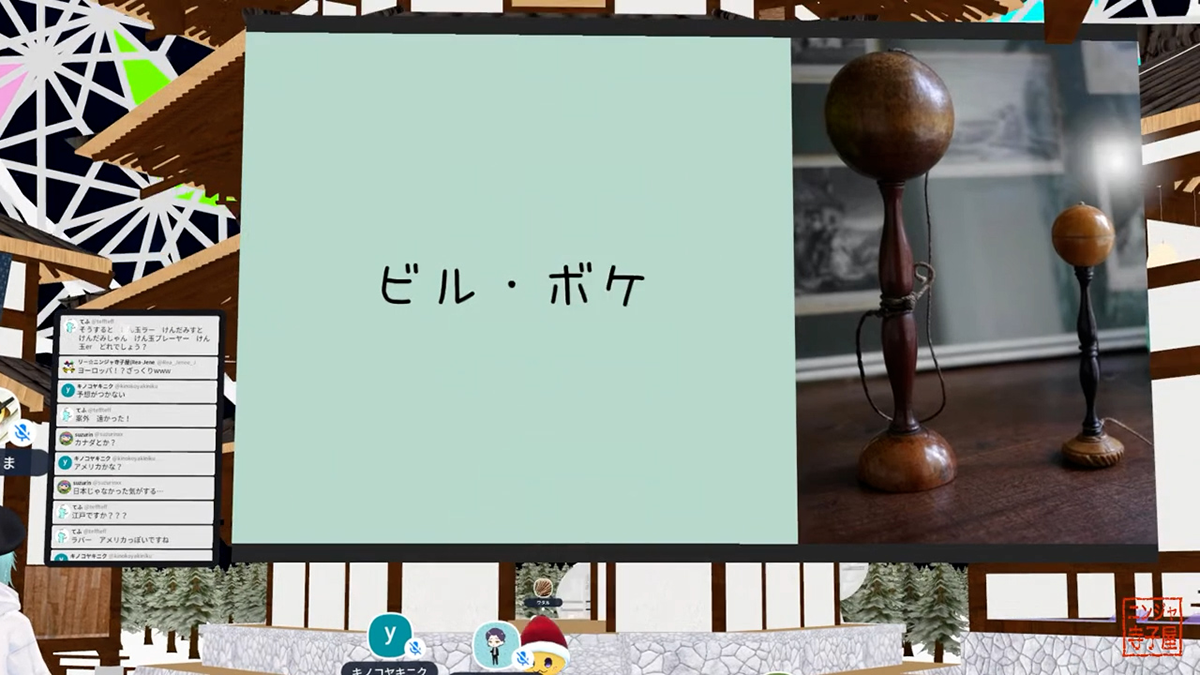

最初はこんな形だったんですね。玉とお皿が上と下にあってそれで終わりっていう。こんな感じのけん玉のようなもの、ですね。

これビル・ボケっていう名前で呼ばれているんですけど、これがけん玉の始まりだと言われています。

もう少し厳密に言うと、実は動物の歯を使った少しまた形が違うものがあったりするんですけど、僕の授業では分かりやすくけん玉のおじいちゃんって言うとこれだなって思ったんで、このビル・ボケっていうのをあげさせてもらいました。

(コメント)なんかペンみたい

あ、そうですね、ペンみたいですよね。

上下にお皿があって玉を乗せるだけの遊びでした。

今見ているのは材料が木なんですけど、昔は動物の骨とか貴重な材料を使って作られていました。

ヨーロッパの貴族の人たちの遊びだったっていうふうに言われています。

最初はそういった人たちだけの遊びだったんですけど、貴重な材料、象牙とかを使っていたからだと思うんですけど、ヨーロッパから見た外国の人によく貿易で使われたり売られたりしていたみたいです。

そういったことがありまして、世界中にだんだんこのビル・ボケが広がっていって、いつしか日本にも流れ着いて日本にもだんだん広がっていった、というような流れであります。

その時はね、まだまだ皆さんが今想像するけん玉の形じゃなかったんですけど。

今のけん玉の形になっていったのが、広島県の廿日市市だって言われています。

ここでビル・ボケ、けん玉のようなものは、先ほど皆さんに見ていただいた皆さんのイメージ通りのけん玉になっていきました。

廿日市市はけん玉発祥の地と言われていて、けん玉ストリートっていう商店街があるんですね。

そこの人たちはけん玉が本当に大好きで、けん玉のモニュメントがあったりするんですね。

年に1回大きい大会があって広島に行くんですけど、けん玉商店街の人たちは、けん玉を持っていると「あ、けん玉やってるんだね」って話しかけて来てくれたりして。

地域をあげてけん玉を盛り上げてる感じですね、さすが発祥の地だなというようなところだったりします。

そんなこんなで、日本には日本独自の形として今のけん玉が出来上がって今に至るって言われてます。

言われてますっていうのは、実際遡りきれないっていうのが正直なところで。

いろいろ諸説あるんですけど、今僕がお話しさせていただいたのが一番有力だっていうふうに言われてますね。

けん玉を通して学んだ2つのこと(26:33)

ようやくここで、僕がけん玉をやってきて何を学んだのかの本題に入ってこれるんですけど。

先ほどコメントでも言ってくださってたんですけど、昔の遊び、お正月に羽子板と一緒にやるみたいな感じで、けん玉っておもちゃだったり遊びってイメージがすごくあると思います。

そんなけん玉から僕はすごくたくさんのことを学びました。

今日何をお伝えしていこうかなってすごく悩んじゃうぐらい、いろんなことがありました。

その中から厳選した2つのことをご紹介していきたいと思います。

あきらめないこころ(27:33)

まず一つ目ですね。諦めない心。

いろいろ考えたんですけど、この諦めない心っていうのがすごく自分の中で学べたことで。

どういうことかっていうと。

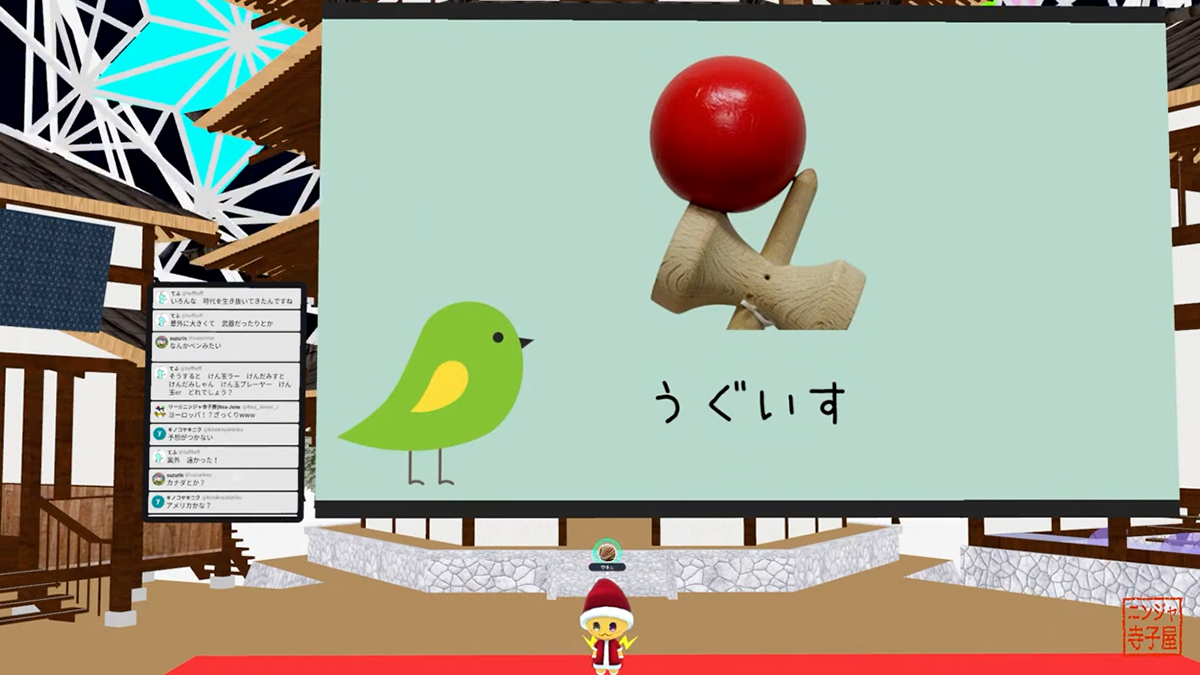

けん玉の技の中に「うぐいす」っていう技があるんですよ。

じゃん!うぐいす!

お皿の縁に玉を乗せるっていう技なんですけど、難易度が高いんですよ。

どうです?

皆さん、けん玉やったことありますか?

って…一番最初に聞けば良かった!でもまぁ今更聞いちゃいます(笑)

なかなか難しそうじゃないですか?このうぐいすって技。

もう1個、紹介します。

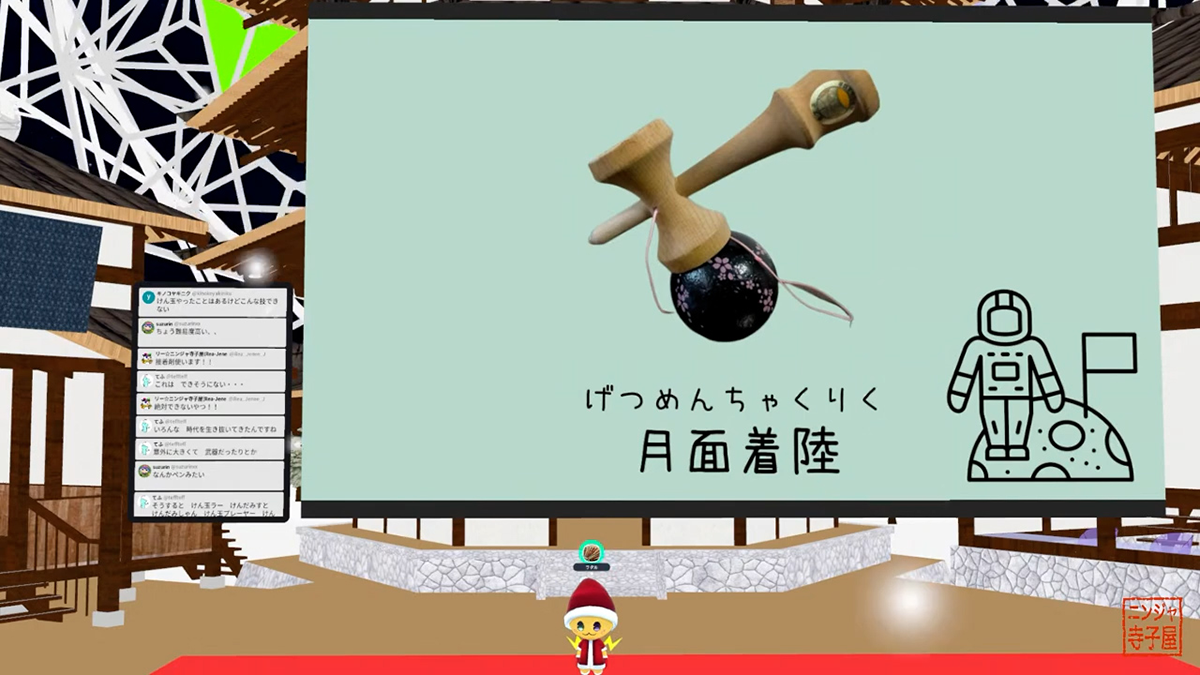

デデン!月面着陸!

手で持った玉の上に持つ方のお皿を乗せていく技なんですけど。

この2つちょっと難しそうな技だと思うんですけど。

うぐいすと月面着陸。

(コメント)接着剤使います!!

接着剤(笑)

そうそう、本当に接着剤なんかで止まってるんじゃないかって思えるんですけど、これ実際乗るんですよ。

(コメント)

これはできそうにない・・・

絶対できないやつ!!

今コメントで「これはできそうにない」「絶対できない」なんてことをちょっと言ってくださったんですけど。

そうなんですよ、できないよって思いますよね?

でもね、けん玉の面白い部分でもあるんですけど、けん玉はやればやった分だけうまくなるんですよ。

例えばうぐいすなんかは100回ぐらいやると、100回に1回ぐらいできるんですよ。

1回でも乗ってしまえば、次は80回に1回、50回に1回ってだんだん成功率が上がっていくんですね。

見た感じどうも乗りそうにないなって技、手で乗せるのも難しいようなものでも、諦めずにやっているといつか必ず乗るんですよ。

1回でもできた経験を積むと、次は必ずまたできます。

それを繰り返していくとどんどん精度が上がっていって、いつしか5回に1回とか2回に1回とか、実力がついてくるんでね。乗せれるっていう状態を作っていけます。

それがけん玉の本当に面白いところだなと思っていて、ずっとできないとやっぱりつまんないと思うんですよね。

100回やっても200回やっても300回やっても1000回やってもできないってなったら、もうつまんないなってなっちゃうと思うんですよね。

でも逆に簡単すぎちゃうと、すぐ飽きちゃうと思うんですよ。

何回やってもすぐできちゃう、どんな技でも一発でできちゃうと、これまたすぐ飽きちゃう。

なんとも難しいところだと思うんですけど。

そのバランスがけん玉って本当にちょうど良くて、100回ぐらいやると本当に1回ぐらい乗る、もしくは乗りそうなところまでいきます。

それが本当にほど良くて、ずっとできないわけじゃないけど、ちょっと頑張らないとできない。

でもちょっと頑張るとできるっていうことを経験してしまうと、ここでやめていいのかって諦めきれなくなってくるんですよね。

で、そのままやってるといつかできる…みたいな形で、自然と諦めない心が身についているなーって。

そうしたらですね、だんだん僕自身が使う言葉も変わってきて。

僕、ちっちゃい小学校の子たちとかにもけん玉教室をやって教えてるんですけど。

結構「できないよ!無理だよ!」って(子どもたちは)言うんですけど、「できないじゃなくて難しいって言葉を使おうね」って言っていて。

これ、僕自身がけん玉をやってて変わってきたことだったりもするんですね。

僕も最初はうぐいすなんかとてもできないと本当に思ってました。

でも諦めずにやってるといつしかできて…っていうのを経験していくと、できないっていうことがないんだなってだんだん変わってくるんですね。

できないではなくて、難しい。

自分自身が初見でこれ絶対できないなぁってあんまり言わなくなってきた。

っていうのは自分とって大きな学びでしたし、いろんな方に伝えていくのもすごくいいことだなぁと思っていて、これはけん玉からもらった大きい学びの一つですね。

できないって言うんじゃなくて、難しいって言おうねって。

教えるって言うとちょっとおこがましいですけど、僕の生徒には伝えています。

チャレンジ精神(34:12)

そんなこんなで、「できない」って言うことがなくなってきて、あきらめない心がついてきて、やってるといつしかできるってなると。

二つ目ですね。チャレンジ精神っていうのがついてくるなと。

失敗しても成功するまで諦めなければ、その失敗って成功までの過程だなと思っていて。

だから失敗だなって思わなくなってきたんですね 。

そうすると、なんか何でもできそうな気持ちになってきちゃって。

自分自身の気持ちも大きく変わってきて、いろんなことにチャレンジしようって気持ちになれた。

これもけん玉からすごく学べたことだなぁと思っています。

今もね、今日初めての授業をここでやってますけど。

こうやって大勢の方に来ていただいて、大勢の人の前でけん玉のことを語るなんて思わなかったんですけど。

でもやってみたいなってずっと思ってて、やってみようって思えたのも、やっぱりチャレンジ精神っていうのが、けん玉から教わったことであったからじゃないかなっていうふうにすごく思ってますね。

けん玉から学んだことは、諦めない心とそこから出てくるチャレンジ精神。

大きな学びだったなぁというふうに感じています。

好きは学びの出発点(35:55)

とはいえですね、やっぱり好きじゃないとできないなと思うんですよ。

僕は8年くらいけん玉をやってるんですけど、やっぱりけん玉そのものが好きだなっていう気持ちがあって初めてやり続けられてきたんだろうなと思います。

まずは自分の中でこれ好きだなーとか、これやってて楽しいなーっていうのをすごく大事にしてあげて、そこに夢中になる。

向き合ってやり続けることが、いろんなことに繋がっていくのかなと思います。

寺子屋のテーマの一つでもあるんですけど、「好きは学びの出発点」っていうのは本当にその通りだなと思っていて。

けん玉ってね、人から見たらただのおもちゃで遊んでるんだろうなっていう風に思われてしまうこともあるんですけど、でもそれを突き詰めていくことによって、いろんなことを学べたり、いろんな人に出会えたりね。

そしてそこで出会った人からもいろんなことを教えてもらったり、様々な学びってあると思うんですね。

その源になってくるところって、好きだって思える気持ちだったりすると思うので、自分が今好きだな興味あるなっていう気持ちをすごく大事にして。

何でもいいと思うんですけど、そこに打ち込んでもらえたらいいなって思っています。

この寺子屋もそうなんですけど、けん玉以外にもいろんなことに興味があるので、これからも僕はいろんなことにチャレンジしていきたいなと思ってます。

小さな「好き」でもいいと思うんですよね。

何でもいいと思うし、その事柄は大きさも様々だと思うんですけど。

自分の好きだな興味あるなっていう気持ちに、そうやって芽生えた感情に素直に向き合って挑戦してもらえたらいいなと思っています。

ということで、以上が僕の授業「好きは学びの出発点」でした。

ご清聴いただきましてありがとうございます。

質問・コメント返信(39:03)

コメント読めてなかったので読みますね。

質問とかあったらコメント頂けたら答えます。

(コメント)たしかに「できない」と「難しい」は違いますよね

できないと難しいって全然違いますよね。

できないって結構自分の中で決めつけていることだと思うんです。

難しいって言えばなんかできないと思わないというか、気持ち的に違いますよね。

(コメント)けん玉にもすべてに通じる真理が含まれているんですね

そうそうそう、そうなんですよね。

多分けん玉だけじゃなくて、絵を描くことだったり走ることだったり、いろんなこと世の中にいろいろあると思うんですけど、やってるとやっぱりそれなりの哲学っていうのはだんだん芽生えてくるんじゃないかなというふうに思ってますね。

(コメント)ワタルさんは今どれくらいの技ができますか?

どれくらいの技…どれくらいの量ってことですかね?

さっきのうぐいすにも大皿でやるうぐいす、小皿でやるうぐいすがあって。

月面着陸も大皿小皿、あと向きもあって、普通の月面着陸もあるし、裏月といって、ちょっとやり方を変えた月面着陸もあるんです。

一つの技でも派生がめちゃめちゃあって。

いくつできるって言われると難しいんですけど、ひとつひとつ細かく分けていくと、やれる技は100ぐらいはあると思います。

(コメント)ワタルさんのうぐいすの成功率は何%ですか?

これね、僕うぐいす実は苦手で(笑)

玉を上げるだけで乗せるうぐいすと、玉を振って乗せるうぐいすがあるんですよ。

振りうぐいすって言うんですけど、振りうぐいすだと90%くらいで乗ります。

でも普通のうぐいすだとちょっと難しくて、50%くらいになっちゃうんですね。僕は玉が動いていた方がキャッチしやすい人なので。

多分これも人によって差があるというか、得手不得手があると思うんですけど、僕は振りうぐいすだったら結構乗るんですけど、普通のうぐいすは実は苦手なんですよ。

(コメント)けん玉の全国大会はあるんですか?

ありますあります。

日本のけん玉の大きい大会って3つあって、1つが広島で開催されるワールドカップ、もう1つが東京で開催されるフリースタイルの大会。

もう1つ実は僕が主催してる大会で、これは全国大会とうたってるわけじゃないんですけど各地の人が集まってきちゃうんで、実質全国大会みたいになってるっていうだけですね。

この3つが多分日本だとまあまあ大きい大会になるのかなと思います。

(コメント)経験って大事だなと思いました!

そうですね、経験するってすごい大事ですよね。

いろんなこと知れるし、何よりもまず楽しいですよね。

みんなもいろんなこと経験してみてください。ははは、ちょっと雑になっちゃった(笑)

(コメント)なんだか技の名前が図鑑みたいになってきてる

そうなんですよ。

僕一番かっこいいなと思ってる技があるんですけど、「やまびこ返し」っていう技があるんですよ。

名前もかっこいいし、難易度もめちゃめちゃ高いんですけど一番好きです。

やまびこ返し。忍者みたいですよね。

(コメント)けん玉はいくつ持ってますか?

僕けん玉のメーカーもやってるのでアレなんですけど…一応自分のけん玉で言うと、100ぐらいは多分あると思います。

(コメント)ヨーロッパはやはり強いんですか?

あ、ヨーロッパ強いですね!

日本だとまだなかなかけん玉1本で給料もらって生きてくって難しいんですけど、やっぱり世界だとけん玉1本でご飯食べれちゃうんで。

そうするとその人たち、四六時中けん玉やってることになるんですよね。

やっぱり上手いですね。強い、上手い人が多いですよ。

さっきも授業の中で言ったみたいに、やった分だけ上手くなるんで。

ヨーロッパの選手は強いです。

でも去年の世界チャンピオンは日本人ですね。中学生かな?世界チャンピオンになってますね。

(コメント)そろばん教室のように、けん玉教室にも「何級」とかあるんでしょうか?

けん玉に「級」あります。

日本けん玉協会っていうのがあって、そこで10級から始まって1級まで、そのあと準初段、初段、2段、3段って。

5段になるにはけん玉の技の腕前だけじゃなくて貢献度とかも関係してくるからちょっと難しいんですけど、3段までは頑張れば取れます。

(コメント)けん玉は体幹が鍛えられそうなイメージがあるのですが、やはり運動も得意な人が多いのでしょうか?

そんなことないですね。

運動神経はそんなに関係なくて…皆さんそこそこ自転車に乗ったことあると思うんですよね。

自転車とすごく似てて、運動神経はあんまりいらないかなと思います。

動体視力はあったほうがいいんですけど、運動神経はそんなにいらないですね。

慣れがもうほとんどだと思う。だから誰でもできますね。

とにかくけん玉の動きとけん玉というものに慣れるだけなので。

量が質を作るという感じですよね。

皆さん本当にいろんな質問をしていただいてありがとうございます。

(コメント)やってみたくなりました!

ぜひぜひ!その言葉が一番うれしいですね!

ニンジャ寺子屋でも、今けん玉教室みたいなことをやりだしているので。

ぜひぜひお越しいただければ、よろこんでワタルがいろいろ教えさせてもらいます。

じゃあ今日はこれまでとします。皆さん本当にありがとうございました。

またやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしまーす!